大阪出張 -三木市を訪ねる-

先週、大阪へ出張に出かけた。

私が20代後半の最初に勤務した地が、大阪営業所であった。営業駆け出し時代で既にあれから40年も過ぎている。

出張2日目、顧客先訪問のため兵庫県三木市に向かった。三木市は、当社の事務所のある東大阪市から車で新名神を飛ばし1時間足らずで行ける。三木市は、自ずと知れた三条市と並ぶ日本有数の「金物の街」である。歴史を遡ってみる。

三木市は、16世紀後半の戦国時代、羽柴秀吉による三木城への兵糧攻攻めで徹底的に破壊された。当時の三木城主別所長治は自刃して果てた。その後、秀吉は焼け野原となった三木の街の復興として、免税政策を行って四方に散らばった民を呼び戻した。敵を落とし入れ、手に入れた領地をすかさず復興させる。決して民をないがしろにしない豊臣秀吉の面目躍如である。その結果、荒れた街の復興のために集まった大工職人、その道具を作る鍛冶職人が集まり三木の街も活気づいた。そのときに大工が持参した道具の良さが評判になり、「道具を造る街」三木の地盤が築かれた。三木市は、合戦後の復興事業から鍛冶屋が増え今日の金物の街三木の名を世界に知らしめた。ここに至るまでは、明治以降の海外品による改良、戦前の軍需生産への切り替え、そして、戦後の復興需要等大きな変革期を乗り越えてきた訳である。

一方私の住む、燕三条のものづくりは、江戸時代初期に信濃川等の河川の氾濫に苦しむ農民の惨状を知った時の三条代官 大谷清兵衛が、江戸から釘鍛冶職人を招き、領民に和釘の製造を指導奨励したといわれる。その後従来の米作りから、冬季の副業として和釘作りを始めることが出来た。三条市が現在にいたるまでの推移は、先ほど述べた三木市と同様の経過をたどる。

私も40年近く作業工具製造業に従事し業界人として古参の部類に入ってしまった。そして、今回奇しくも出張により三木市を訪れる機会を得た。40年前、営業駆け出しの大阪勤務時代には、三木市と金物との関係さえ知らなかった。

金属加工をはじめ日本のものづくりは、こまやかな感性が注ぎ込まれていると感じる。

我が国の歴史の中には、その基礎を成す生産、加工技術が注ぎ込まれている。そして現在、ものづくり立国としての日本があるといえる。改めて金物業界に携わってきたことに対し感慨にふけることが出来た大阪出張であった。

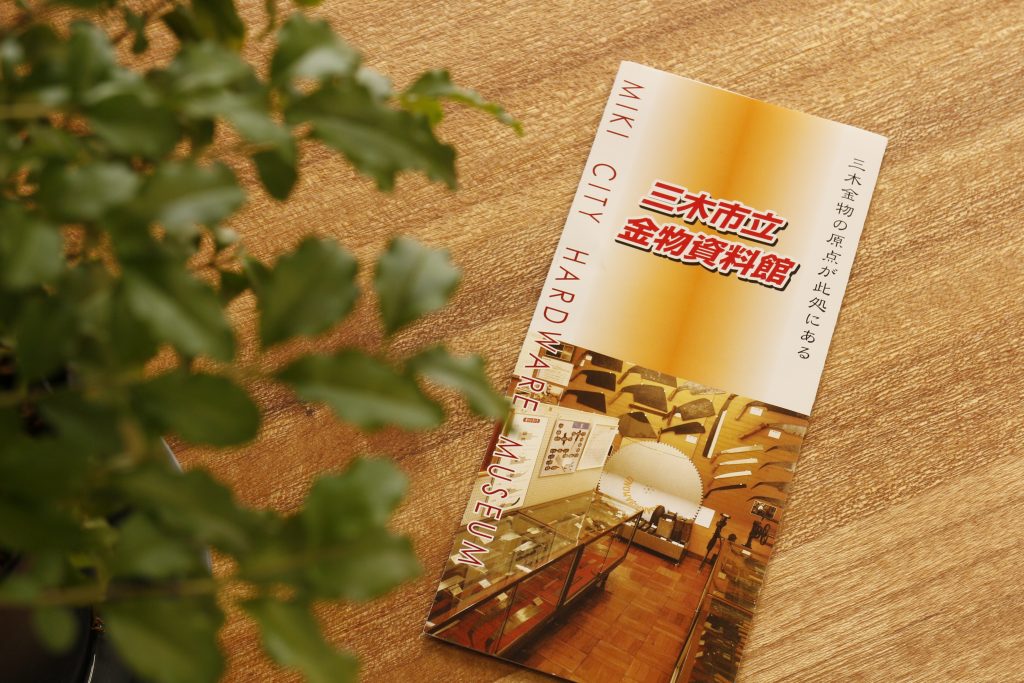

出張中に立ち寄った三木市立金物資料館パンフレット(許可を得て掲載しています。)

読み物

読み物 探す

探す